Гигиена коров гигиена доения

Гигиена коров гигиена доения

ГИГИЕНА МАШИННОГО ДОЕНИЯ

Меры по предохранению молока от загрязнения.

Источниками загрязнения молока в процессе его получения являются грязные подстилка, кожный покров и хвост животного, руки и одежда доярок, доильные аппараты, молочная посуда и т. д.

Значительного повышения санитарного качества молока, т. е. снижения его загрязненности можно добиться выполнением следующих гигиенических мероприятий при доении коров.

1. За 0,5-1 час до начала доения нужно поднять коров, почистить или замыть загрязненные участки тела, очистить стойла, постлать чистую подстилку и проветрить помещение.

2. Перед началом доения следует укрепить хвост специальным зажимом или подвязать его к конечности, обмыть вымя и соски теплой (40-45°) водой, вытереть их насухо чистым полотенцем, продезинфицировать кожу вымени и сосков 0,5%-ным водным раствором однохлористого иода. Лучшим способом обмывания вымени является орошение его струей теплой воды из сосуда, от которого вода подается к вымени по резиновой трубке.

3. Руки доярок должны быть чистыми, с коротко подстриженными ногтями. Перед доением каждой коровы руки нужно мыть теплой водой с мылом, а после мытья — насухо вытирать полотенцем.

4. Во время доения коров все работники ферм, непосредственно соприкасающиеся с молоком, должны быть в чистых халатах, косынках или колпачках, которые надо регулярно стирать и гладить.

5. Первые струйки молока, обычно содержащего большое количество микроорганизмов, нужно сдаивать в отдельную посуду, лучше через ситечко или темную ткань, что позволяет своевременно выявить больных маститами коров по наличию в молоке хлопьев, слизи, крови и т. д.

6. После каждого доения доильные аппараты и молочная посуда должны быть тщательно вымыты. Для мытья этих предметов нужно использовать, кроме воды, различные растворы, способные обеспечить безупречную чистоту доильных аппаратов и молочного инвентаря.

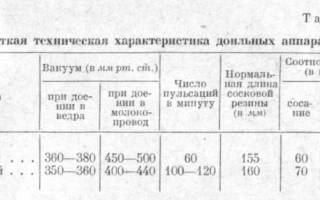

Доильные аппараты. В настоящее время для машинного доения коров применяют два типа доильных аппаратов: трехтактный и двухтактный.

Недостатком двухтактных доильных аппаратов является то, что при несвоевременном выключении их повреждаются ткани кончика соска, слизистая оболочка и капилляры полости вымени вследствие воздействия на них вакуума.

машинного доения. К машинному доению допускаются только здоровые коровы, имеющие равномерно развитые четверти вымени, достаточно крупные (8-10 см в длину и 2-3 см в ширину), правильно расставленные, цилиндрической формы соски. Коровы с болезнями вымени и сосков (отек вымени и сосков, маститы, раны сосков и др.), с узкой или слишком широкой расстановкой сосков, а также тугодойкие к машинному доению не допускаются. Машинное доение применяют с 15-го дня после отела и заканчивают за 20 дней до запуска. На машинное доение коров переводят постепенно в течение 3-5 дней.

При организации машинного доения всех пригодных для него коров разбивают на группы, в каждую из которых включают животных с одинаковыми величиной удоя, сроком лактации и скоростью молокоотдачи.

При машинном доении нужно два раза в месяц проверять всех коров на наличие у них маститов.

Для профилактики болезней сосков и вымени, обеспечения: полного выдаивания необходимо соблюдать следующие правила машинного доения.

1. Перед каждым доением тщательно проверять исправность доильных установок.

2. Доить коров нужно в одно и то же время, предусмотренное распорядком дня в хозяйстве.

3. До начала доения нужно: при привязном содержании — поднять коров за 0,5-1,0 час, очистить стойла и постлать чистую подстилку; при беспривязном содержании — выпустить коров из коровника на преддоильную площадку, а оттуда, когда они освободятся от кала и мочи, направлять группами в доильное отделение, соблюдая очередность доения коров. В первую очередь следует доить слабодойиых и высокоудойных коров.

4. Для доения применять только чистые и продезинфицированные доильные аппараты.

5. Перед доением проводить подготовительные мероприятия: обмыть вымя чистой, теплой (40-45°) водой за 1,0-1,5 минуты до надевания на соски доильных стаканов и вытереть его насухо полотенцем; осмотреть, нет ли на вымени и сосках покраснений, припухлостей, уплотнений, ран; сделать подготовительный массаж вымени; сдоить первые 2-3 струйки молока в отдельную посуду.

6. Не допускать к машинному доению больных коров, выявленных при осмотре вымени и сдаивании первых струек. Таких коров переводят на ручное доение, которое проводят в течение всего периода их лечения.

7. Доильные стаканы надевать на соски быстро, без длительных прососов воздуха и только после того, как будут выполнены все подготовительные мероприятия и корова припустит молоко. При температуре в доильном помещении или коровнике ниже 10° доильные стаканы нужно надевать на соски подогретыми до температуры тела животного, для чего их опускают на некоторое время в ведро с горячей водой (45-50°), а после подогрева проверяют не попала ли вода в межстенную камеру.

8. Машинное, доение проводить в течение короткого времени и интенсивно, не передерживать аппараты на вымени после прекращения истечения молока. Нормальная продолжительность доения коровы 5-6 минут. Передержка аппарата на 2 минуты оказывает отрицательное влияние на сосок и вымя, а промедление с выключением аппарата на 4-5 минут вызывает мастит.

9. После прекращения молокоотдачи производить заключительный массаж вымени в течение 1-2 минут, после чего приступить к додаиванию.

10. Додаивать коров доильным аппаратом, оттягивая коллектор вниз и вперед 15-30 секунд. Доильные стаканы снимать с сосков после выключения вакуума.

11. После доения соски смазать борным вазелином или дезинфицирующей эмульсией.

12. Величина вакуума под соском во время доения аппаратами должна быть в пределах 330-350 мм рт. ст., а число пульсаций в трехтактных доильных аппаратах 55-60 в минуту, в двухтактных 80-100. Вакуум под соском выше 380-400 мм рт. ст. оказывает отрицательное влияние на сосок. В нем возникают гиперемия, отечность и болезненность, которые у некоторых коров сохраняются до следующего доения.

Если в инструкции величина вакуума указана в миллиметрах ртутного столба, а вакуумметр показывает в кгс/см2, то для перевода пользуются следующим соотношением:

Величина вакуума:

в мм рт. cm -300 360 380 400 450 480 500

в кгс/см 3 — — 0,40 0,48 0,52 0,54 0,61 0,65 0,68

Уход за доильными аппаратами и молочной посудой.

1. Доильные установки без циркуляционного приспособления моют в следующем порядке. Для удаления остатков молока в ведро наливают теплую (25-30°) воду, опускают в него доильные стаканы и включают вакуум. Под действием вакуума вода через доильные стаканы, коллектор и молочный шланг поступает в молокопровод, фильтр и охладитель молока. Промывают водой доильную установку до полного удаления остатков молока. Затем доильную установку моют горячим (55-60°) 0,5%-ным раствором моющего средства, причем моющий раствор пропускают через доильную установку 5 минут троекратно. После этого установку промывают теплой (30°) водой до полного удаления остатков моющего раствора.

2. Переносные доильные аппараты сразу же после доения промывают теплой (25-30°) водой для удаления остатков молока. Для этого включают вакуум и опускают доильные стаканы в ведро с водой. Затем таким же путем промывают аппараты 3 раза горячим (55-60°) 0,5%-ным моющим раствором 5 минут без смены раствора. После этого аппараты промывают чистой теплой (25-30°) водой до полного удаления остатков моющего раствора.

3. Молочную посуду сначала ополаскивают теплой (25-30°) водой для удаления остатков молока. Затем при помощи щеток и ершей ее моют 0,5%-ным раствором моющего средства, нагретым до 40-45°, после чего ополаскивают чистой теплой (25-30°) водой до полного удаления остатков моющего раствора.

Контроль санитарного состояния доильных аппаратов и установок.

При проверке санитарного состояния доильных установок обращают внимание на исправность наиболее важных узлов, в которых больше всего скапливается остатков молока и загрязнений, а именно: доильных стаканов, коллектора, молочного шланга, крышек доильных ведер, смотровых устройств, труб молокопровода, фильтра — охладителя молока и молочных насосов.

При обнаружении в основных узлах доильной установки или в других ее частях желто-белого, серо-белого или другого цвета налета или осадков, иногда с неприятным запахом, доильная установка должна быть подвергнута санитарной обработке, как указано выше.

При осмотре доильных стаканов обращают внимание на чистоту их внутренних стенок и сосковой резины.

Для установления чистоты коллектор разбирают и проверяют клапаны и стенки нижней камеры. Проверку молочного шланга производят осмотром и протиранием внутри тампоном. При осмотре крышки доильного ведра обращают внимание на чистоту резиновой прокладки.

Трубы молокопроводов, если они сделаны из прозрачного материала, осматривают без разборки, а трубы из алюминия осматривают в местах соединения их муфтами.

Для осмотра фильтр вынимают из молокопровода, а в охладителе осматривают внутреннюю гофрированную поверхность. На поверхности фильтра и в охладителе не должно быть налета.

Диафрагмениый и центробежный насосы осматривают с участием механика. С насосов снимают крышки и проверяют чистоту внутренней стенки корпуса и детали, через которые проходит молоко.

Одновременно с проведением осмотра для контроля санитарного состояния доильной аппаратуры рекомендуется 2-3 раза в месяц проводить бактериологическое исследование смыва внутренней поверхности доильного стакана, коллектора, молочного шланга и молокопровода.

ГИГИЕНА ДОЕНИЯ

Технологические периоды доения являются наиболее важным этапом в организации трудового процесса при содержании молочных коров. Критическим фактором любой технологии является ее прибыльность, которая базируется на увеличении надоев при снижении ручного труда. Сегодня профессиональное управление молочным производством требует сложного комплекса автоматизации, уровень которой растет по мере роста поголовья.

Период лактации коров тесно связан с их доением. Г. И. Азимов отмечает, что доение — это сложный рефлекторный процесс, в котором принимают участие нервная система, железы внутренней секреции (гипофиз, щитовидная и другие

| 1М1Л7 |

Издательство«Лань» ЛАНЬ

железы), миоэпителий, мышцы молочной железы и другие органы. Переход молока из альвеол в цистерны происходит как в результате раздражения как интероре-цепторов, так и экстерорецепторов при подмывании и массаже молочной железы. У лактирующих коров, привыкших к появлению доярки в определенное время, шуму доильной посуды, образуется условный рефлекс на молокоотдачу. Эти раздражители, как и подмывание, массаж вымени, «настраивают» корову на отдачу (второй активный припуск) молока. В это время происходит сжатие альвеол, расслабление гладкой мускулатуры цистерн, наступающих в результате выделения и действия окситоцина — гормона гипофиза. Рефлекс молокоотдачи у коров следует строго поддерживать соблюдением распорядка дня, особенно режима кормления и доения животных. Нарушения выработанного динамического стереотипа вызывают не только функциональные расстройства пищеварения, молокообразования, но влекут за собой снижение продуктивности животных.

Первотелок и новотельных коров еще до поступления их в родильное отделение следует готовить к доению. Это важно потому, что в условиях специализированных и фермерских молочных хозяйств коров после родильного отделения сразу комплектуют в группы для раздоя, а также связано с тем, что впоследствии коров доят в доильных залах или на площадках. Предварительно им делают массаж вымени и сосков, а затем уже приучают животных к доильным стаканам, периодически одевая их на соски. В это время операторы-доярки должны внимательно следить за состоянием молочной железы.

Для машинного доения отбирают коров с хорошо развитыми и правильно расположенными сосками (длина 8-9 см, ширина 2-3 см). Коров с поврежденными (трещины, раны) сосками, а также при мастите машинами доить нельзя.

РАЗДЕЛ П. ЧАСТНАЯ ГИГИЕНА

Таких коров доят вручную. Кроме того, вручную доят коров в родильном отделении и высокоценных. Большое значение имеет скорость отдачи молока животными и уровень (размер) суточных удоев.

Доильные стаканы на соски надевают после подмывания, просушивания полотенцами и предварительного массажа вымени. Этот процесс должен занимать не более 1-1,5 минут. Доение длится 6-7 минут, а при хорошей организации работы — 4-5 минут. Коровы, приученные к машинному доению, отдают молоко очень быстро, примерно 1,5 кг и более в 1 минуту. Очень важно по окончании молокоотдачи своевременно снять доильные стаканы с сосков. Передержка их может вызвать болевые ощущения у коровы, в последующем снижение удоев и заболевание маститом.

Важная профилактическая мера борьбы с болезнями молочной железы — систематический уход за выменем (тщательное и ежедневное подмывание и массирование его во время доения), а также чистое стойло, сухой и теплый пол, сухая подстилка. Оператор должен знать, как происходит процесс молокообразования и рефлекс молокоотдачи, соблюдать установленный распорядок дня на ферме, знать, как работают доильные установки и аппараты, основные правила перевода коров на машинное доение, проверки их на пригодность к машинному доению и наличие маститов.

Пригодными для машинного доения считаются коровы, у которых:

а) ваннообразное, чашеобразное или

округлой формы вымя, плотно прикреп

ленное к брюху; дно вымени ровное, поч

ти горизонтальное; расстояние его до пола

не менее 45 см и не более 65 см при дое

нии на автоматизированных доильных

установках;

б) длина соска от 5 до 9 см, диаметр

в его средней части после доения 2-3,2 см,

расстояние между передними сосками от

ЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА^) Издательство«Лань» ЛАНЬ

6 до 20 см, между задними, а также между передними и задними — от 6 до 4 см;

в) четверти вымени равномерно раз

витые; допустимая разница в продолжи

тельности выдаивания отдельных четвер

тей — не более 1 минуты. Время выдаи

вания их определяют аппаратом ДАЧ-1

или по секундомеру при наблюдении за

потоком молока через смотровые конусы

доильных стаканов (или прозрачный кор

пус коллектора);

г) контрольный ручной додой после

машинного доения не более 300 г моло

ка; он проводится сразу после снятия до

ильных стаканов с сосков.

| |

| Рис. 20 Доильный зал для средних и крупных ферм (000«ВестфалияСёрдж») |

Следует подчеркнуть, что коров доят машинами с первого дня после отела и до запуска. В первые 7 суток (молозивный период) доят переносными аппаратами в ведра. При этом операторы должны работать не более чем с двумя аппаратами. После подмывания и сдаивания первых струек молока вымя массируют по ходу лимфатических и венозных сосудов снизу вверх. Это способствует приведению отечного органа в нормальное физиологическое состояние. Продолжительность массажа до 1 минуты. В последующие после молозивного периода дни содержа-

ния коров в родильном отделении массаж снизу вверх заменяется менее трудоемким и простым способом, при котором массажные движения проводят сверху вниз. Приучение нетелей к доению и массажу вымени начинают за 2-3 мес. и заканчивают за 20 дней до отела. В первые дни оператор поглаживает вымя рукой, через 2-3 дня поглаживание сопровождают массажем вымени. За 2-3 дня до отела около нетелей ставят и включают доильный аппарат для приучения к его виду и звуку. Если первотелки предназначены к доению в доильном зале, то массаж им проводят в доильных станках. Коров, которых доят в стойлах, при переводе с ручного доения на машинное в первые два дня приучают к доильной установке и доильным аппаратам, но доят их вручную. Доильные аппараты подключают на третий день после тщательного зооветеринарного осмотра животных.

Приучение коров к доению на доильных установках со станками осуществляют постепенно группами, начиная с низкопродуктивных, желательно на 4-5-м мес. лактации. В дальнейшем этих животных по 5-10 голов включают во вновь сформированные группы коров и используют в качестве поводырей. Коров следует доить в одно и тоже время, согласно распорядку дня. Кратность доения определяют в зависимости от условий хозяйства и стадии лактации. Для доения в залах коров распределяют на группы (по количеству станков в доильной установке) по лактационному периоду (рис. 20).

Для стимуляции рефлекса молокоот-дачи не более чем за минуту до надевания доильных стаканов вымя обмывают чистой теплой (40-45°С) водой из разбрызгивателя (при доении в доильных станках) или из ведра (при доении в стойлах) и вытирают чистым полотенцем. Затем протирают соски и, обхватывая их руками, одновременно подталкивают снизу вверх для усиления рефлекса молокоотдачи.

| 1М1Л7 |

Издательство«Лань» ЛАНЬ

Перед надеванием доильных стаканов из каждого соска сдаивают несколько струек молока в специальную кружку или на темную пластинку разбрызгивателя. Это позволяет обнаружить заболевших коров маститами (наличие в молоке хлопьев, примеси крови, слизи и других изменений). Нельзя сдаивать первые струйки молока на пол в стойлах, так как молоко больных коров может явиться причиной распространения мастита. Продолжительность подготовки вымени к дойке от начала подмывания до надевания стаканов на соски — не менее 40 и не более 60°С. На практике при подготовке коров операторы допускают два наиболее распространенных нарушения: затрачивают на подмывание и массаж 5-10 секунд или подмывают подряд сразу несколько коров. В первом случае не наступает рефлекса молокоотдачи, аппарат подключается на вымя без «припуска» молока, что вызывает болевые раздражения животных и исключает полное выведение альвеолярной, наиболее жирной части удоя. Во втором случае даже при полноценном «припуске» не используется наиболее активная фаза рефлекса молокоотдачи (4-6 минут), по истечении которой полностью выдоить молоко невозможно. При систематическом повторении указанных нарушений не получают то молоко, которое уже было в вымени к началу доения. В результате неэффективно используются скормленные коровам корма, хозяйства недополучают значительное количество продукции. Такие коровы раньше прекращают лактацию, нередко заболевают маститом, их преждевременно выбраковывают. Только тогда, когда корова «припустила» молоко, на соски надевают доильные стаканы (рис. 21).

Доильные стаканы снимают с вымени одним из следующих приемов: одной рукой берут молочные трубки, слегка сжимают их, другой — сначала закрывают зажим молочного шланга или клапан

РАЗДЕЛ П. ЧАСТНАЯ ГИГИЕНА

МоЫтеШ — мобильная установка для доения в ведро, ООО «Вестфалия Сёрдж»

коллектора, затем отжимают пальцем резиновый присосок одного из доильных стаканов, впуская в него воздух; одновременно с этим плавно снимают доильные стаканы, держа их в вертикальном положении «машинного додаивания».

Гигиена доения коров

Период лактации коров тесно связан с доением их. Г. И. Азимов отмечает, что доение — это сложный рефлекторный процесс, в котором принимают участие нервная система, железы внутренней секреции (гипофиз, щитовидная и другие железы), миоэпителий, мышцы молочной железы и другие органы. С накоплением молока в альвеолах, протоках и цистернах давление в молочной железе поднимается, однако оно сдерживается снижением тонуса гладкой мускулатуры вымени. Известно, что переход молока из альвеол в цистерны происходит как в результате раздражения интерорецепторов, так и экстерорецепторов при подмывании и массаже молочной железы.

У лактирующих коров, привыкших к появлению доярки в определенное время, шуму доильной посуды, образуется условный рефлекс на отдачу молока. Эти раздражители, как и подмывание, массаж вымени «настраивают» корову на отдачу молока. В это время происходит сжатие альвеол, расслабление гладкой мускулатуры цистерн, наступающие в результате выделения и действия окситоцина — гормона гипофиза.

Рефлекс молокоотдачи у коров следует строго поддерживать соблюдением распорядка дня, особенно режима кормления и доения животных. Нарушения выработанного динамического стереотипа вызывают не только функциональные расстройства пищеварения, молокообразования, но влекут за собой и снижение продуктивности животных.

Первотелок и новотельных коров еще до поступления их в родильное отделение следует готовить к доению. Это важно потому, что в условиях специализированных молочных хозяйств их после родильного отделения сразу комплектуют в группы, доят коров в доильных залах или на площадках. Стельных первотелок за 2—3 месяца до отела закрепляют за дояркой. Последняя приучает их к доению постепенно. Начинает она сначала с массажа вымени, сосков, периодического подмывания вымени, а затем уже приучает животных к прикосновению и надеванию доильных стаканов. В это время доярки должны внимательно следить за состоянием молочной железы, а также регулировать кормление животных.

В условиях производства все шире внедряется машинное доение. Однако есть еще немало хозяйств, где применяется и ручное. Для машинного доения отбирают коров с хорошо развитыми и правильно расположенными сосками (длина 8—9 см, ширина 2—3 см). Коров с длинными и тонкими, толстыми и короткими сосками, отвислым выменем, сосками с новообразованиями, а также с больным выменем (мастит) и сосками (раны, трещины) машинами доить нельзя. Кроме того, вручную доят коров в родильном отделении, а также тугодойких и высокоценных, которых не удалось приучить к машинному доению. Важное значение в доении имеет скорость отдачи молока животными и уровень (размер) суточных удоев. Поэтому при машинном доении коров комплектуют в группы примерно с аналогичной скоростью отдачи молока и одинаковыми удоями. Тугодойкие коровы и тем более высокопродуктивные, а также коровы, быстро и легко отдающие молоко при групповом машинном доении, например на доильной площадке «елочка», могут нарушать нормальный ритм доения основной массы коров.

Доильные стаканы на соски надевают после подмывания, просушивания полотенцем и предварительного массажа вымени в течение 1—5 минут. Доение длится 6—7 минут, а при хорошей организации работы — 4—5. Коровы, приученные к машинному доению, отдают молоко очень быстро, примерно 1,5 л и более в каждую минуту.

Очень важно по окончании молокоотдачи своевременно снять доильные стаканы с сосков вымени. Передержка их может вызвать болевые ощущения у коровы, последующее снижение удоев и заболевание животного маститом.

При ручном доении наиболее производительным и совершенным способом является доение кулаком. Однако коров с короткими сосками выдаивают пальцами. При этом способе доения за коровами закрепляют постоянных высококвалифицированных доярок. Вручную следует доить быстро и равномерно до полной отдачи коровой молока (80—90 сжатий сосков в минуту). Последние порции молока в ряде случаев выдаивают щипком.

Доильные помещения обычно содержат так, чтобы надежно предупреждать загрязнение — молока навозом, пылью, микроорганизмами. Например, если в подойник попадает только 1 г навоза — это увеличивает обсеменение каждого миллилитра молока на 100 тыс. микробов. Поэтому в первую очередь необходимо соблюдать чистоту в коровниках, правила подготовки доильной посуды и личную гигиену доярок.

Особый интерес представляет кратность доения, которое зависит от состояния молочной железы, уровня и периода продуктивности. Опыт и большинство исследователей склонны считать, что коров, удои которых за лактацию не превышают 3—4 тыс. кг, должны доить 2 раза в день, высокопродуктивных, а также новотельных коров, находящихся на раздое, в родильном отделении, — 3—4 раза.

В условиях специализации молочных хозяйств здоровье, эксплуатация, хозяйственная ценность коров определяются состоянием молочной железы, способностью ее выделять большое количество молока.

Молочная железа состоит из огромного количества альвеол (долек), молочных ходов и протоков, которые, соединяясь между собой, впадают в цистерну и образуют значительную емкость вымени. Молочная железа снабжена густой сетью нервных окончаний и кровеносных сосудов, между количеством которых и молочной продуктивностью существует прямая связь. Размеры и форма молочной железы у коров могут быть различны. Ее вес может быть — 15—18 кг и более, а общая окружность — 1,5—1,87 м (А. К. Скороходько).

Таким образом, молочная железа является органом с напряженным обменом крови, функциональным состоянием во время лактации, очень чувствительна к механическим и термическим раздражителям. Последние нередко вызывают травмы — раны, ссадины, разрывы кожи и сосков, маститы неинфекционного происхождения. Они очень часто являются следствием нарушений правил доения, особенно машинного. При определенных антисанитарных и других условиях маститы могут быть и инфекционные.

Важная профилактическая мера борьбы с болезнями молочной железы — систематический уход за выменем (тщательное и осторожное ежедневное подмывание и массирование его во время доения), а также чистое стойло, сухой и теплый пол, сухая подстилка.

Сухостойный период наступает после прекращения доения (запуска) перед отелом. Его продолжительность должна быть не менее 45—60 дней. К концу лактации суточные удои коров заметно снижаются. Однако даже с приближением очередного отела они могут быть довольно высокими. В том случае, если суточные удои уже невысокие (от 2 до 4 л), коров запускают сразу. При довольно высоких удоях и с приближением отела коров запускают постепенно, в течение 10—15 дней. Для этого снижают нормы кормления животных, исключаются из рационов сочные и другие молокогонные корма. Число доек в течение дня сокращают, кроме того, в доении делают перерывы через 2—3 дня. При этом все время контролируется состояние молочной железы.

Запуск перед очередным отелом — это очень важная мера, направленная на отдых коров после интенсивной лактации. В период сухостоя в организме коровы идет наиболее интенсивное расходование пластических веществ на формирование организма плода, восстанавливается железистая часть молочной железы. Поэтому кормление коров в этот период является одним из основных факторов, влияющих на формирование крепкого здорового приплода с высокой последующей продуктивностью. Однако необходимо иметь в виду, что обильное кормление коров приводит к ожирению их, развитию чрезмерно крупных плодов, что может вызвать трудные роды с последующими осложнениями.

Исследования физиологической реактивности, морфологических, биохимических показателей крови и иммунобиологического состояния высокопродуктивных коров в период их лактации и сухостоя показали, что напряжение защитно-приспособительных реакций у них почти всегда бывает аналогичным. Больше того, в условиях интенсивного использования коров уровень клинико-физиологических реакций их организма в период сухостоя бывает нередко более напряженными, чем в период лактации, достигающий максимального предела, за которым следует состояние, характеризующееся уже как патология. Последнее требует постоянного, тщательного внимания к условиям ухода, содержания и особенно кормления коров в период сухостоя. Ибо их состояние в этот период значительно определяет уровень и продолжительность продуктивности, а также выращивания здорового молодняка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Гигиена доения коров

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Ноября 2013 в 19:47, курсовая работа

Краткое описание

Молоко является замечательным продуктом питания; в нём содержится почти всё, что требуется для поддержания жизни и роста человеческого организма. Молоко хорошего качества можно получить только при правильной организации его производства. Требуется соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила к содержанию, кормлению и доению животных. Также от этого зависит и количество полученного молока.

Содержание

Введение……………………………………………………………………….3

1. Гигиена доения коров……………………………………………………..4

2. Способы доения……………………………………………………………8

2.1 Доильные аппараты и установки………………………………………..9

2.2 Мойка и дезинфекция доильных установок, оборудования и молоч-ной посуды……………………………………………………………………….14

2.3 Моюще-дезинфицирующие средства………………………………….17

4. Контроль санитарного состояния доильного оборудования и качества молока…………………………………………………………………………….18

Заключение…………………………………………………………………. 20

Список литературы…………………………………………………………..21

Вложенные файлы: 1 файл

Зоогигиена.doc

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБОУ ВПО “Красноярский государственный аграрный университет”

Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины

Кафедра физиологии и зоогигиены

Тема: Гигиена доения коров

Выполнил: студент заочного отделения

3 курса 31 группы

Денисова Татьяна Николаевна

Место работы: ЗАО «Искра» г. Ужара

Оператор машинного доения

Домашний адрес: Ужурский район,

С. Кулун, ул. Новоселов, д. 18

Проверил: к.б.н., доцент Федотова А.С

2.1 Доильные аппараты и установки………………………………………..9

2.2 Мойка и дезинфекция доильных установок, оборудования и молоч-ной посуды……………………………………………………………… ……….14

2.3 Моюще-дезинфицирующие средства………………………………….17

4. Контроль санитарного состояния доильного оборудования и качества молока……………………………………………………………… …………….18

Молоко является замечательным продуктом питания; в нём содержится почти всё, что требуется для поддержания жизни и роста человеческого организма.

Молоко хорошего качества можно получить только при правильной организации его производства. Требуется соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила к содержанию, кормлению и доению животных. Также от этого зависит и количество полученного молока.

В общем технологическом процессе производства молока доение – одна из самых трудоёмких операций (до 37% всех затрат времени, связанных с обслуживанием животного), а по затратам физической энергии оно уступает только ручной раздаче кормов.

В данной курсовой работе мы рассмотрим основные способы доения и гигиенические требования, как к самому процессу доения, так и к доильным аппаратам и установкам.

1. Гигиена доения коров.

Период лактации коров тесно связан с их доением. Доение – сложный рефлекторный процесс, в котором принимают участие нервная система, железы внутренней секреции (гипофиз, щитовидная и другие железы), миоэпителий, мышцы молочной железы и другие органы. Из альвеол в цистерну молоко поступает как в результате раздражения интерорецепторов, так и экстерорецепторов при обмывании и массаже молочной железы.

У лактирующих коров, привыкших к появлению доярки в определённое время, шуму доильной посуды, образуется условный рефлекс на отдачу молока. Эти раздражители, как и массаж вымени, настраивают корову на отдачу молока. В это время происходит сжатие альвеол, расслабление гладкой мышцы цистерны, наступающих в результате выделения и действия окситоцина – гормона гипофиза. Рефлекс молокоотдачи у коров следует строго поддерживать соблюдением порядка дня, особенно режимом кормления и доения. Нарушения выработанного динамического стереотипа вызывает не только функциональные расстройства пищеварения, молокообразования, но и влекут за собой снижение продуктивности животных.

При любом цехе производства молока (коровниках для содержания молочных коров) кроме оснащённого доильными установками доильного зала, должны быть помещения и оборудование для приёма, очистки (включая пастеризацию), охлаждения и кратковременного хранения молока; моечная (с оборудованием для автоматической мойки и дезинфекции молочных фляг); помещений для приготовления и хранения моющих и дезинфицирующих средств; вакуум-насосная и лаборатория для определения состава и качества молока.

При планировке доильных залов необходимо исключить встречное и перекрещивающееся движение потоков выдоенных и идущих на дойку коров. Также недопустимо соединение или пересечение путей поступления чистой и грязной посуды, аппаратов, молока. На таких путях не следует делать пороги. В доильных залах и подсобных помещениях нужно соблюдать высокий уровень санитарно-гигиенической культуры.

Доильные залы должны быть постоянно обеспечены холодной и тёплой (40-65 о С) водой, подогрев которой можно легко регулировать. Вода должна поступать к каждому доильному стакану и вспомогательному помещению. Кроме посуды и доильных аппаратов ежедневно мытью и дезинфекции слабыми щелочными растворами подлежат полы помещений, а систематически – стены и отдельные части оборудования.

Доильный зал очищают от навоза и моют ежедневно в конце смены, а дезинфицируют 2 раза в месяц. Для дезинфекции применяют раствор гипохлора или гипохлорита кальция (натрия) с содержанием 3 % активного хлора. Расход раствора 0,5 л на 1 м 2 площади.

Большое значение для санитарии на молочной ферме имеет борьба с мухами. Мухи, садясь на молоко, доильное и молочное оборудование, не только пачкают их своими испражнениями, но они могут переносить опасные желудочно-кишечные заболевания человека. Ползая по телу коров, мухи беспокоят их, что вызывает снижение их продуктивности. Борьба с мухами должна быть направлена, прежде всего, на уничтожение мест их выплода. Своевременная уборка навоза, чистота на ферме являются самым действенным санитарным мероприятием против мух.

От санитарного состояния кожи и вымени молочных коров существенно зависит санитарное качество молока.

Кожу дойной коровы следует систематически чистить и подмывать загрязнённые участки её. Кожа, особенно вымени и нижней части живота чаще всего загрязняется фекалиями, подстилкой от пола скотного двора, которые постоянно заселены тем или иным количеством бактерий. В основном здесь преобладает кишечная палочка, а так же споровые почвенные бациллы. Загрязнение кожи микрофлорой опасно тем, что,

1. она инфицирует молоко и размножаясь в нём, нередко делает его санитарно опасным,

2. проникая через сосковый канал в молочную железу, может вызвать там воспалительный процесс – мастит.

При отсутствии чистки в процессе дойки с кожного покрова животного в молоко попадают отшелушившийся эпидермис, шерсть, пыль, грязь и навоз. Вместе с ними в молоко попадают бактерии.

Чистят только сухие участки кожи; загрязнённую шерсть моют тёплой водой. Чистят только щёткой, скребницу используют лишь для очистки щётки. После окончания чистки рекомендуется для очистки волоса от мелкой пыли обтереть туловище по ходу волоса сырой суконкой. Применяют так же механические способы очистки.

Уход за выменем. Обработка вымени перед дойкой важна не только с санитарной точки зрения: она вызывает молокоотдачу – припуск молока.

Молоко может поступать из альвеол в молочные протоки и оттуда в цистерну только во время действия гормона окситоцина. Он выделяется в результате раздражения рецепторов вымени и находится в крови непродолжительное время. Если корова плохо подготовлена перед доением, гормона выделяется мало и он перестаёт действовать до того, как корову выдоят. Подмывание, обтирание вымени, массаж играют важную роль в увеличении молочной продуктивности коров.

С санитарной точки зрения преддоильная обработка коров позволяет удалить с вымени грязь, присохшие частицы навоза и кала и тем самым уменьшить возможность механического и бактериального загрязнения молока. Санитарная обработка вымени профилактирует так же возможность переноса доильными стаканами возбудителей мастита от одного животного к другому. Преддоильную обработку вымени коров проводят тёплой водой с последующим обтиранием его чистой салфеткой, увлажнённой 0,5% раствором дезмола или збруча, или однохлористого йода, или 0,1% раствором гипохлорита натрия. Вытирают вымя не только с целью осушить кожу, но и чтобы произвести столь необходимый для припуска молока массаж. Подмывание и массаж должны быть проведены не более чем за минуту до надевания доильных стаканов. Для дезинфекции сосков вымени после снятия с них доильных аппаратов применяют 1% раствор дезмола, 1% раствор гипохлорита натрия или 1% раствор хлористого йода.

Для санитарного качества молока имеет большое значение гигиена доярок. Систематические медицинские осмотры доярок и других работников животноводческих ферм, являются обязательным звеном в цепи санитарных мероприятий на молочнотоварных фермах. Согласно существующим правилам, доярки допускаются на ферму только после медицинского осмотра. Последующие осмотры проводятся не реже одного раза в три месяца. Результаты осмотра заносятся в санитарную книжку, которую должны иметь все работники фермы, имеющие контакт с молоком.

Доярки перед каждым доением должны вымыть с мылом руки. На ферме в скотном дворе и моечной обязательно должны быть умывальник, мыло и полотенце. Каждая доярка должна иметь два халата (чёрный и белый), косынку, полотенце и прорезиненный фартук, который она должна надевать, когда моет доильное оборудование. Недопустимо стирать спецодежду дома, особенно если ферма не благополучна по заразным заболеваниям (туберкулёз, бруцеллез и др.) в этих случаях не исключена возможность заражения членов семьи доярки.

2. Способы доения.

Известно два способа доения коров – ручной и машинный. В хозяйствах промышленного типа применяют машинное доение. Для этого отбирают коров с хорошо развитыми и правильно расположенными сосками (длина 8-9 см, ширина 2-3 см). Коров с длинными и тонкими, толстыми и кроткими, с повреждёнными (трещины, раны) сосками, отвислым выменем доить машинами нельзя. Их доят вручную. При отборе коров для машинного доения очень важно не пропустить животных, имеющих воспаление вымени – мастит, так как:

1. молоко маститных коров часто содержит стафилококки, стрептококки, и другую патогенную флору и его примесь к молоку здоровых животных осеменит бактериями весь удой, полученный на ферме;

2. машинное доение коров с больным выменем особенно двухтактными аппаратами, усугубит воспалительный процесс.

Кроме того, вручную доят коров в родильном отделении, а также тугодойных и высокоценных которых не удалось приучить к машинному доению. Их комплектуют в группы с примерно одной скоростью отдачи молока и одинаковыми удоями, иначе возможны нарушения нормального ритма доения основной массы коров.

Ручное доение. Существует два приёма доения коров: кулаком и пальцами. Доение кулаком очень производительный приём: не причиняет боли корове, не вызывает травмы сосков. Кроме того, он облегчает труд доярки, предохраняет её руки от заболеваний. Доение кулаком не требует смазывания рук и сосков. Доение пальцами часто приводит к искривлению сосковой полости и вообще портит вымя. Вручную следует доить быстро и равномерно до полной отдачи коровой молока (80-90 сжатий в минуту).

Машинное доение. Принцип действия доильных аппаратов основан на прерывистом высасывании молока из вымени под действием переменного вакуума.

2.1 Доильные аппараты и установки.

Любой доильный аппарат состоит из четырёх доильных стаканов, резиновых молочных и воздушных шлангов. Основные узлы доильной установки: вакуумный насос с двигателем; вакуумный трубопровод; приборы для регулирования режима работы; доильный аппарат.

Большинство аппаратов оснащено двухкамерными стаканами, состоящими из металлического цилиндра, или гильзы, в которую вставлена сосковая резина с молочной трубкой и металлическим кольцом. Доильные аппараты работают циклично, включая в себя два или три последовательно повторяющихся такта; сосания, сжатия и отдыха.

В зависимости от способа содержания коров, а также принятой на ферме технологии производства применяют различные доильные установки. По своему назначению доильные установки разделяют:

1. стационарные, для доения в стойлах коровника переносные вёдра и молокопровод;

2. станочные различных типов для доения животных в доильных залах;

3. передвижные для доения коров на пастбищах.

При использовании доильных установок с переносными доильными вёдрами (ДА-2, ДА-3) доярки работают с двумя доильными аппаратами. Такое число аппаратов позволяет своевременно и качественно проводить все необходимые операции: подготовить коров к доению, подключить доильный аппарат, провести заключительный массаж, снять доильные стаканы с вымени, отнести аппарат к другой корове, слить надоенное молоко в бидон. Схема доения коров на доильных установка с переносными вёдрами представлена на рисунке 1.

Доильные установки с молокопроводом типов АДМ-8А-1 и АДМ-8А-1 исключают необходимость переноса доильных вёдер и слива молока, а поэтому более производительны. При доении коров на установках данного типа молоко поступает в стеклянный трубопровод, расположенный рядом с вакуум-проводом, и по нему транспортируется в молочное отделение, где оно очищается и охлаждается. Схема доения коров на доильных установка с молокопроводом представлена на рисунке 2.

Рис. 1. Схема доения коров в стойлах со стационарным вакуум-проводом и переносными доильными аппаратами.

Рис. 2. Схема доения коров в стойлах со стационарным вакуум-проводом и молокопроводом.

На фермах с беспривязным содержанием коров доят на установках типа «тандем», «ёлочка» (рис. 3) и «карусель» (рис. 4) в коровниках с поголовьем до 100 коров доильные установки размещают непосредственно в секции для содержания коров, на более крупных фермах оборудуют доильные залы с преддоильными накопителями.